ニュースリリース

━ 2014年問題の対応について、当初の基本姿勢はどうだったのか、教えてください。

平成25年度以前に、サポート終了後はすべてWindows7以降のOSに切り換える計画を策定していました。役場や学校現場であつかう重要な情報をさまざまな脅威から守るためには、セキュリティ上の脆弱性を有する環境は残せないからです。

当町の場合、役場や関係機関のPCはすべて、町のイントラネットのなかで稼働しています。ですから、スタンドアローンで運用するのは非現実的だと判断しています。

━ 今回、御町が導入した再生PC、リフォームPCとはどういったものなのですか。

再生PCは、現在使用のものよりもスペックの状態がよい中古PCに新しいOSをセットアップしたものです。リフォームPCはPCを購入当初の状態にクリーニングし、新たにOSをセットアップしたPCです。

━ 今回、再生PCなどを利用した理由を聞かせてください。

もっと大きな理由は、町の財政事情です。

すべて新品PCに買い替えた場合、調達費用は約2000万円にものぼり、補正での予算化は非常に困難でした。しかし、再生PCなどを活用すれば調達コストが3分の1近くの700万円程度に圧縮でき、補正予算の範囲内でOSを切り替えられることが見込めました。

━ 随意契約にした理由を教えてください。

本来は指名競争入札をしたかったんです。しかし、再生PCなどを取り扱っている会社で当町の指名登録している企業は存在しませんでした。

そのため、見積聴取による随意契約とする必要があり、地方自治法施行令第167条の2の第1項第2号を適用し、随意契約理由としました。

━ そもそも、再生PCなどの利用で2014年問題に対応できることに気付いたのはいつですか。

去年の秋口です。以前からマイクロソフト(以下、MS)と2014年問題の対応方法についてたびたび話し合っていたのですが、そのやり取りのなかで、再生PCやリフォームPCの提案がMSからありました。

そのときは「品質確保が難しいのではないか」と思い、躊躇しました。町では再生PCを調達した経験がなかったからです。しかし、「MARプログラムというMSが定める基準を順守して再生処理を行っている認定事業者が存在する」との説明をMSから聞き、「それなら一度話をきいてみよう」と考え、認定事業者から詳しい説明を受けました。

━ 認定事業者からはどのような説明がありましたか。

再生PCの製造プロセスや保守サービスなどについての説明がありました。

とくに再生PCについては、データ消去や動作認証など、一連の製造プロセスの詳しい説明を聞きました、MSの認定事業者の再生PCなら、一定水準の品質が確保されているのと印象をもちました。

保守サービスの内容も魅力的でした。修理中は代替PCを送ってくれるなど、通常のベンダーと比べても一段上だと感じました。

━ 懸念材料はありませんでしたか。

新品のPCに比べ、使用年率が2年程度短くなることについて、町役場内で議論がありました。

しかし、再生PCの場合、コストを抑制しながら短いサイクルでPCの入れ替えができるため、逆にトータルメリットは大きいとの結論になりました。

━ 入れ替えサイクルが短くなると、どのようなメリットがある のですか。

適切なタイミングでPCのスペック向上がはかれるため、町の業務遂行の円滑化を促進するというメリットがあります。

経験則で言うと、新品のPCでも導入から5年くらい経過すると動作が重くなり、普通の作業すらスムーズに処理できなくなります。少し不具合のあるPCなら、セキュリティパッチのダウンロードだけで10分~20分もかかる場合もあり、町の業務に支障をきたすケースすらありました。PCを更新し、スペックを向上させればそうした問題は解決しますが、そのつど新品に切り替えるのは非現実的。ですから、これまでは我慢して使い続けてきました。

しかし、再生PCの場合は更新サイクルが短くなるため、スペックの向上も早くなります。短期的なイニシャルコストの抑制だけではなく、時間当たりの処理量を増やすため、再生PCの導入は長期的な業務効率化に役立つと考えています。

このほかにも今回の調達案件は、町役場に波及効果をもたらしています。

━ どのような波及効果があるのですか。

使用する用途に合わせて適切なPCを調達する、という考え方が役場内で定着しつつあります。

再生PCなどの存在を知る前は、更新は全て新品で対応していました。しかし役場内のPCが新品でなければいけない理由はありません。日常業務でCAD・CAMを使うなど、ハイスペックなPCを必要不可欠としている専門部署がある一方、ワード・エクセル・メールなど、一般的なソフトで業務が完結するところもあるからです。

そのため、今後はハイスペックなPCを必要としない部署では、再生PCなどへの更新が行われるようになるでしょう。今回は2014年問題に対応するためでしたが、使用する用途に合わせた適切なPC調達を実現するための大きな一歩になったと思います。

━ 町議会はどのような反応でしたか。

OSの切り替えの必要性そのものについては、議会も納得していました。

委員会の審査では、再生PCの性能について質問がありました。それについては、MSの認定事業者からの調達である点を説明し、問題ないことを理解してもらいました。

また、再生PCですら高いとの質問もありました。町には全部で700台のPCがあり、ダメになった機器を毎年更新しているので、昨年の春先に入れた新品PC1台当たりの額を比較して、調達コストが半分以下になることを説明しました。

最終的に、今回の再生PC導入を含めた補正予算案は、町議会の全会一致をもって可決、成立しました。

━ XPサポート終了対策には、どのような方法がありますか。

4つの方法があります。つまり、(1)最新のOSがセットアップされている新品PCを購入する、(2)現在使用中のPCをアップグレードして最新OSをセットアップする、(3)使用中のPCを購入当初の状態にクリーニングし、最新OSをセットアップする、(4)現状のPCを下取りに出して、より状態のよい再生PCに交換したうえで最新OSをセットアップする、といった移行方法です。

2014年問題に対応するには、PCを買い替えるしかないと思いこんでいるお客さまが少なくありません。しかし、解決方法はひとつではなく、再生PCなら新品のPCよりも低いコストでOS切り替えが可能であることなど、コスト負担やメリットの異なる選択肢が複数あります。

━ マイクロソフト(以下、MS)が推進するMARプログラムに参画した理由を聞かせてください。

低コストの再生PCの普及を通じ、より豊かな社会の実現に貢献したいという企業理念を掲げているからです。再生PC事業を通じ、喫緊の社会的課題とされるリデュース環境の整備に貢献。循環型社会を実現する担い手になりたいと考えています。

そのため、再生PCを安全・安心に活用できる仕組みの実現を通じて循環型社会への貢献をめざすMARプログラムに賛同。MSの認定商品を扱うために必要なあらゆる体制を整えました。

MARプログラムの認定には、年間のPC販売台数が一定以上であるとともに、再生PCの製造工場について厳格な現地調査や品質調査を受ける必要があり、当社はすべての基準を満たしています。

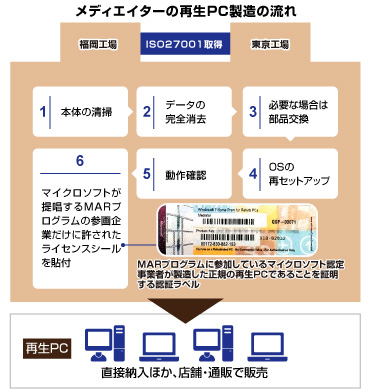

━ 御社ではどのようなプロセスで再生PCを製造しているのですか。

まず、個人や法人のお客様からPCを下取りし、基準を満たすCPU、メモリ、ハードディスクなどのスペックを備えたPCを福岡と東京にある自社工場に集約します。

この工場は、2011年9月にISO27001※を取得しており、万全な情報セキュリティ体制を構築しています。

そして、あらかじめ決められた手順に従って入念な清掃、ハードディスクなどに残っている残存データの完全消去を行い、必要な場合は部品を交換。そのうえでMSが定める規定に沿ってOSを再セットアップ。動作確認などの最終チェックを経たPCにMARプログラム認定企業だけがMSから使用を許可されているライセンスシールを貼付し、出荷しています。

※ISO27001:情報を適切に管理し、機密を守るための包括的な枠組みについての国際規格。不正アクセスやコンピューターウイルス、情報漏えいなどの多発から、ISO27001に対する社会的関心は近年、急速に高まっている。

━ ライセンスシールが貼付されている再生PCとないものでは、どのような違いがあるのですか。

このシールがないものは、製造・出荷プロセスについてMSの定める基準を満たしていない非正規品。そのため正規サポートが受けられず、個人情報の漏えいリスクやウイルス感染の危険性について、安全だとは言いきれません。

ですから、市民の大切な情報が集約する自治体などでは、MARプログラムのライセンスシールが貼付されている再生PCかどうかを事前にチェックすることはとても大切だと思われます。

━ 再生PCについて、御社の製造実績を教えてください。

現在、月産で約7,000台を製造しており、年間10万台近く製造しています。再生PCの製造を開始したのは5年前で、トータルでは15万台を当社で製造、供給しました。標準で3年保証をつけているほか、万全なサポート体制も整えています。

━ 2014年問題への対応に苦慮しているPCユーザーへのメッセージをお願いします。

サポートが終了したOSを搭載しているPCは、カギのない家に住むようなものだといわれます。当社では新品PC、再生PCのほか、PCのリフォームやクリーニングも行っており、お客様の状況に応じたきめ細かい解決策を提示できます。

また、当社は情報機器の再資源化の推進を目的にした一般社団法人情報機器リユース・リサイクル協会(RITEA)に加盟。私は同協会の理事として、経済産業省と連携しながら、再生PCの普及。啓蒙活動に取り組んでいます。コスホ負担を軽減しながら、安全・安心なPCへの切り替えを検討している方は、気軽にお問合せください。

経営者通信 2014年4月号